地域医療とりわけ国民健康保険加入者の多い地方の医療機関の持つ役割は、医療現場と行政の保健福祉が地域全体で関わり、総合的に包括的に連携しながら進める必要性のある重要な「地域包括医療」が求められている。

現在この趣旨に沿った事業が全国的に国保医療機関(村の場合国保診療所)と役場の民生課の保健師を中心にした組織と介護保険担当、国保担当などが連携して推進しているところです。

具体的に何をどのようにしてと言われると説明しにくい面もありますが、現在進めている住民の介護保険や検診事業、予防接種、栄養指導、などすべての住民に係る健康事業、医療事業が多かれ少なかれ連携して機能的に進めるようになってきていると理解してよいだろうと思っている。

そうした試みが、診療所、民生課の職員を中心にしてそれぞれの課題を設定し、解決するための研究をし、発表しあい研鑽している。

その発表の場である平成25年度秋田県国民健康保険診療施設協議会研修会(ミニ学会)が横手市大森病院と高齢者福祉センターを会場にして開催された。

数年前には東成瀬村でも開催されており、会場を持ち回りで実施している。

今年は、村からも看護師から一題、保健師が一題の二つが発表された。

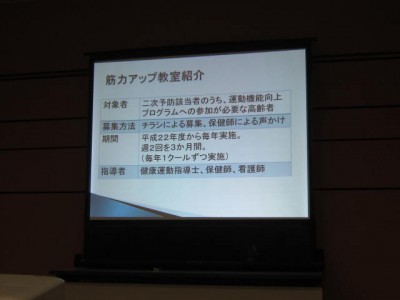

保健師からの「マシーントレーニングの実施効果」と題しての発表で、それの効果についての事例であった、発表に対し参加者から研究成果に対し意見、具体的な問題点などが出されれていた。

看護師からは「常勤医がおらない診療所の機能を果たす取り組み」の研究成果が発表された。医師不在とともに薬局も閉鎖され、院内処方が余儀なくなり、およそ900種類に及ぶ調剤と管理が看護師の負担となったことや、診療体制にあたっては、およそ25名近い医師の交代体制で約1年乗り切るための診療体制の住民周知、患者さん方の選別、患者輸送車の配車体制の設定など、ご協力いただいたお医者さん方との調整などそれはそれは大変な事態に即応した状況などが発表された。

これに対しても、医師不足からくる問題点が大きなかだいとしてしめされたことであり、私自身の医師確保ができなかった責任を図らずも露呈した形で、申し訳なくも、恥ずかしいような思いでいっぱいであった。

これらの発表は、一部内容は違うようですが、来る10月初旬の島根県での全国国保診療施設医療学会で発表されることになっている。

こうした全国レベルでの発表で、お互いに研究しあい、住民の包括医療のあるべき姿に向けてより一層前進していくことを期待したいものである。

地域医療とりわけ国民健康保険加入者の多い地方の医療機関の持つ役割は、医療現場と行政の保健福祉が地域全体で関わり、総合的に包括的に連携しながら進める必要性のある重要な「地域包括医療」が求められている。

現在この趣旨に沿った事業が全国的に国保医療機関(村の場合国保診療所)と役場の民生課の保健師を中心にした組織と介護保険担当、国保担当などが連携して推進しているところです。

具体的に何をどのようにしてと言われると説明しにくい面もありますが、現在進めている住民の介護保険や検診事業、予防接種、栄養指導、などすべての住民に係る健康事業、医療事業が多かれ少なかれ連携して機能的に進めるようになってきていると理解してよいだろうと思っている。

そうした試みが、診療所、民生課の職員を中心にしてそれぞれの課題を設定し、解決するための研究をし、発表しあい研鑽している。

その発表の場である平成25年度秋田県国民健康保険診療施設協議会研修会(ミニ学会)が横手市大森病院と高齢者福祉センターを会場にして開催された。

数年前には東成瀬村でも開催されており、会場を持ち回りで実施している。

今年は、村からも看護師から一題、保健師が一題の二つが発表された。

保健師からの「マシーントレーニングの実施効果」と題しての発表で、それの効果についての事例であった、発表に対し参加者から研究成果に対し意見、具体的な問題点などが出されれていた。

看護師からは「常勤医がおらない診療所の機能を果たす取り組み」の研究成果が発表された。医師不在とともに薬局も閉鎖され、院内処方が余儀なくなり、およそ900種類に及ぶ調剤と管理が看護師の負担となったことや、診療体制にあたっては、およそ25名近い医師の交代体制で約1年乗り切るための診療体制の住民周知、患者さん方の選別、患者輸送車の配車体制の設定など、ご協力いただいたお医者さん方との調整などそれはそれは大変な事態に即応した状況などが発表された。

これに対しても、医師不足からくる問題点が大きなかだいとしてしめされたことであり、私自身の医師確保ができなかった責任を図らずも露呈した形で、申し訳なくも、恥ずかしいような思いでいっぱいであった。

これらの発表は、一部内容は違うようですが、来る10月初旬の島根県での全国国保診療施設医療学会で発表されることになっている。

こうした全国レベルでの発表で、お互いに研究しあい、住民の包括医療のあるべき姿に向けてより一層前進していくことを期待したいものである。