(旭川も増水し満々と流れていた)

(旭川も増水し満々と流れていた)

(表門)

(表門)

(御隅櫓)

人間ドッグ二日目ですが、正午まで仁賀保での診療施設の会議があって間に合わず、急遽キャンセルとなった。

お陰で朝食もとることができ、朝のうちに、秋田市内散歩。千秋公園の御隅櫓や復興なった佐竹公銅像、表門など秋田の名勝を約一時間台風一過の秋田を見ることができた。

恥ずかしながら、秋田県におりながらここまで来た ことがなかった気がする。見張らしもよく爽やかな秋田を感じた。

(御隅櫓)

人間ドッグ二日目ですが、正午まで仁賀保での診療施設の会議があって間に合わず、急遽キャンセルとなった。

お陰で朝食もとることができ、朝のうちに、秋田市内散歩。千秋公園の御隅櫓や復興なった佐竹公銅像、表門など秋田の名勝を約一時間台風一過の秋田を見ることができた。

恥ずかしながら、秋田県におりながらここまで来た ことがなかった気がする。見張らしもよく爽やかな秋田を感じた。

秋も深まりつつあり、あちこちで秋の気配が濃厚になってまいりました。

道行く人々に花の咲いている風景はどこに行っても安らぎとその地域の人々の心の豊かさを感じさせてもくれます。

わが村でも、小中学生が中心になり、学校近辺の国道や村道などに、村の建設業会のご協力や地域の協力などで、一斉に種蒔きはをして数年になり、しっかりとその活動が定着してまいりました。

そのキバナコスモスが一斉に咲き始め見事な景観となってきています。

子供たちの背丈よりも大きくなり、そのキバナコスモスの下を通って通学するようにもなります。

自分達が蒔いた種がこんなにきれいになるんだという、実践活動でもあります。

このキバナコスモスが3・11の被災地岩手県大槌町の学校周辺にも東成瀬中学校の生徒が交流に行き種まきをしてきています。

今ごろどうなっているのでしょうか、この15日には、その大槌町で子供たちと一緒に押し花の体験学習があるそうで、村からもその指導に教育委員会などやボランテアがでかけて行くことになっているようです。

いくらかでもそうした活動で心が癒され、復興の役立ちになればと願っているところです。交流や教育はそうした何気ない活動で続けていくこともまた大事なことのように感じます。

我が家では、孫3人が秋の味覚にかじりついています。

秋も深まりつつあり、あちこちで秋の気配が濃厚になってまいりました。

道行く人々に花の咲いている風景はどこに行っても安らぎとその地域の人々の心の豊かさを感じさせてもくれます。

わが村でも、小中学生が中心になり、学校近辺の国道や村道などに、村の建設業会のご協力や地域の協力などで、一斉に種蒔きはをして数年になり、しっかりとその活動が定着してまいりました。

そのキバナコスモスが一斉に咲き始め見事な景観となってきています。

子供たちの背丈よりも大きくなり、そのキバナコスモスの下を通って通学するようにもなります。

自分達が蒔いた種がこんなにきれいになるんだという、実践活動でもあります。

このキバナコスモスが3・11の被災地岩手県大槌町の学校周辺にも東成瀬中学校の生徒が交流に行き種まきをしてきています。

今ごろどうなっているのでしょうか、この15日には、その大槌町で子供たちと一緒に押し花の体験学習があるそうで、村からもその指導に教育委員会などやボランテアがでかけて行くことになっているようです。

いくらかでもそうした活動で心が癒され、復興の役立ちになればと願っているところです。交流や教育はそうした何気ない活動で続けていくこともまた大事なことのように感じます。

我が家では、孫3人が秋の味覚にかじりついています。 ![DSC_1702[1]](http://blog.higashinaruse.com/sennin_blog_01/wp-content/uploads/2015/09/DSC_17021-300x169.jpg)

![DSC_1704[1]](http://blog.higashinaruse.com/sennin_blog_01/wp-content/uploads/2015/09/DSC_17041-300x169.jpg)

![DSC_1705[1]](http://blog.higashinaruse.com/sennin_blog_01/wp-content/uploads/2015/09/DSC_17051-300x169.jpg)

![DSC_1708[1]](http://blog.higashinaruse.com/sennin_blog_01/wp-content/uploads/2015/09/DSC_17081-300x169.jpg) 還暦を祝う会は、人生において一つの節目として同級生の方々が計画をしている。

村の中でも、それぞれの地域で計画しておられたが、同じ村内に住んでおりながら、ほかの地域の方々はあまり交流もなく、過ごしてきていた。

これを、今はなき菊地村長の時代に、秋田県の先進事業視察をかねて大型バス4~5台も連ねて、健康管理などの面からも保健師も同乗して、一大イベントとして、田沢湖や鎧畑ダム、県立博物館などを見ながら村内の60歳になられる方々を招待して、同年生の交流を図るべく計画してきた。

それが今にも続いており、皆さん大きな楽しみとしておられる。

それを今年は、昨日計画したところ14名の参加ではありましたが、皆さん参加して下さり、楽しいひとときを過ごして下さいました。

対象者は、年々減少しておることはやむを得ないことでありますが、それでもやはりあの人も同じ年齢だったんだと言った話があり、当初から目的とした親睦交流が図れるような状況でありました。

こうしたことを村が音頭をとり、活発な交流の機会の発端になっていることはとても意義のあることのように感じている。

還暦と言っても皆さんまだまだ現役、これからも元気でご活躍あらんことをご期待したいと思っています。

違う地域でありながら、同じ年であり、たちまち打ち解けて話が弾み、カラオケのデユエットなども飛び出す雰囲気になっていました。

いつまでもお元気で!

還暦を祝う会は、人生において一つの節目として同級生の方々が計画をしている。

村の中でも、それぞれの地域で計画しておられたが、同じ村内に住んでおりながら、ほかの地域の方々はあまり交流もなく、過ごしてきていた。

これを、今はなき菊地村長の時代に、秋田県の先進事業視察をかねて大型バス4~5台も連ねて、健康管理などの面からも保健師も同乗して、一大イベントとして、田沢湖や鎧畑ダム、県立博物館などを見ながら村内の60歳になられる方々を招待して、同年生の交流を図るべく計画してきた。

それが今にも続いており、皆さん大きな楽しみとしておられる。

それを今年は、昨日計画したところ14名の参加ではありましたが、皆さん参加して下さり、楽しいひとときを過ごして下さいました。

対象者は、年々減少しておることはやむを得ないことでありますが、それでもやはりあの人も同じ年齢だったんだと言った話があり、当初から目的とした親睦交流が図れるような状況でありました。

こうしたことを村が音頭をとり、活発な交流の機会の発端になっていることはとても意義のあることのように感じている。

還暦と言っても皆さんまだまだ現役、これからも元気でご活躍あらんことをご期待したいと思っています。

違う地域でありながら、同じ年であり、たちまち打ち解けて話が弾み、カラオケのデユエットなども飛び出す雰囲気になっていました。

いつまでもお元気で!

(有田焼の鉱石山)

(有田焼の鉱石山)

(初代町長.toto創設者・の旧家での説明をしてくださいました町長)

(初代町長.toto創設者・の旧家での説明をしてくださいました町長)

(柿右衛門窯)

(柿右衛門窯)

(伝統的重要建造物群が3kmにわたって立ち並ぶ)

(伝統的重要建造物群が3kmにわたって立ち並ぶ)

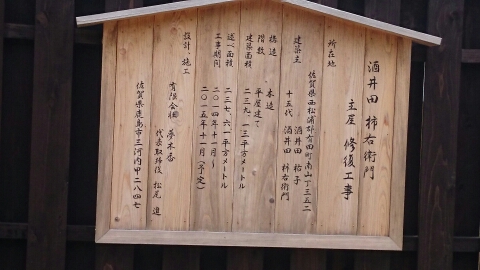

(改修工事中の主屋)

行政視察の三日目は、有田焼の佐賀県有田町を視察した。

来年が有田焼400年目の記念の年。

原材料の鉄分を含んだ山を所有してる有田町であるが、その山全体を掘り出し現在は僅かにその場所を使ってはいるがそのほとんどは、優秀な鉱脈を持っている天草から運んでいるとのことであった。

一般的に、有田焼は値段が高い!との感触であるが、1300度の高温で約3回も焼きを入れる作業と独特の色合いと、それが変色しない技術、陶器と磁器の違いなどを考えると、その有田焼の特徴からしてもさもありなんといった感じであった。

しかし、最近は、お茶碗一つとっても割れたら100均で買える時代で、その販売額は、激減し、極めて厳しい環境にあるようでした。

400周年を契機に、来年は大きな構想のもとに、次の時代に向けた人材育成などや、これまでの商品を持ち歩いての営業活動から観光客誘致等総合的な振興等に向けて、来年一杯徹底的なキャンペーンを張る計画であるとのことであった。

柿右衛門窯等も実際に見学させて頂きましたし、ここでは職人さんがたが35人ほどでそれぞれ完全分業で、それをトータルで作品として完成させるのが、伝統の家系を引き継いだばかりの、15代柿右衛門さんの重要な役割となるとのことであった。

有田焼の窯元凡そ200軒があるがその建物の多くが伝統的重要建造物として文化庁から指名を受けており、その建物も約3kmにわたってあり、落ち着いた町並みでもあった。

しかし、その3kmを一般車両がある程度のスピードで走るものですから、結構問題となっていることから、そうしたことも今後の課題となっているとのこと。

ゴールデンウィークには、毎年有田フエアーが 開催され、100万人が来るそうです。

町長さん自ら説明をしていただき、初代村長から寄付された家での交流会でとても活発な街であると感じたし、説明を受けることが大事なことでもある。

地方創生対策でも積極的にこうした事業に当てていく計画と感じたところでした。

課題や規模は違っても、悩みは同じであるとお見受けしたところでした。

(改修工事中の主屋)

行政視察の三日目は、有田焼の佐賀県有田町を視察した。

来年が有田焼400年目の記念の年。

原材料の鉄分を含んだ山を所有してる有田町であるが、その山全体を掘り出し現在は僅かにその場所を使ってはいるがそのほとんどは、優秀な鉱脈を持っている天草から運んでいるとのことであった。

一般的に、有田焼は値段が高い!との感触であるが、1300度の高温で約3回も焼きを入れる作業と独特の色合いと、それが変色しない技術、陶器と磁器の違いなどを考えると、その有田焼の特徴からしてもさもありなんといった感じであった。

しかし、最近は、お茶碗一つとっても割れたら100均で買える時代で、その販売額は、激減し、極めて厳しい環境にあるようでした。

400周年を契機に、来年は大きな構想のもとに、次の時代に向けた人材育成などや、これまでの商品を持ち歩いての営業活動から観光客誘致等総合的な振興等に向けて、来年一杯徹底的なキャンペーンを張る計画であるとのことであった。

柿右衛門窯等も実際に見学させて頂きましたし、ここでは職人さんがたが35人ほどでそれぞれ完全分業で、それをトータルで作品として完成させるのが、伝統の家系を引き継いだばかりの、15代柿右衛門さんの重要な役割となるとのことであった。

有田焼の窯元凡そ200軒があるがその建物の多くが伝統的重要建造物として文化庁から指名を受けており、その建物も約3kmにわたってあり、落ち着いた町並みでもあった。

しかし、その3kmを一般車両がある程度のスピードで走るものですから、結構問題となっていることから、そうしたことも今後の課題となっているとのこと。

ゴールデンウィークには、毎年有田フエアーが 開催され、100万人が来るそうです。

町長さん自ら説明をしていただき、初代村長から寄付された家での交流会でとても活発な街であると感じたし、説明を受けることが大事なことでもある。

地方創生対策でも積極的にこうした事業に当てていく計画と感じたところでした。

課題や規模は違っても、悩みは同じであるとお見受けしたところでした。

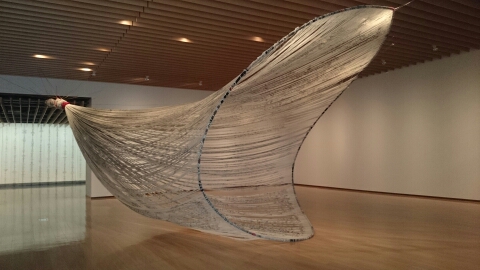

秋田県町村会の行政視察一日目は、長崎県美術館で秋田県出身の外交官・須磨弥吉郎コレクション、総コレクションは500点にも及びその内から100点が展示されていた。

大半が祭事場に飾られていたもので、木製に描かれた作品の多くは、極めて管理がよく、珍しいとのことであった。

なぜ秋田に無いのか?これは外交官としての須磨弥吉郎が、日本外交の発祥地でもある長崎に寄贈したことにあるようだ。それにしても秋田にないのは残念な気もした。

常設展示場には、竹田信平のアンチモニュメントが出迎えてくれ、長崎原爆死没者追悼をするもので、声紋から、作品を描き出すと言う初めての作品に出会った。

ここでは、瀬戸内寂聴さんの企画展示があり、時間を忘れて見せていたただいた。

美術館が大変に広々と使われ、ゆったりとした雰囲気で観覧出来ることがとても嬉しかった。

次に、日本の重工業発祥の三菱重工長崎造船所の史料館を見学、岩崎弥太郎が引き継ぎ現在の造船の基礎を築いた歴史、そしてその家系としての系譜や人材の豪華さ等とともに、坂本龍馬が土佐から長崎に渡った経過などを思い起こしながら、改めて日本の開国と工業と、造船との関わりを知ることになった。

このあと、やはり開国の窓口、交易の発祥である「出島」の役割と意義を知った。

ここでもまた、日本の夜明けに関わった長崎の歴史を改めて強くした。

自然遺産が長崎だけでも8箇所もあることも歴史の地であることも物語っているのでしょう。

夜には、これまた現在秋田魁新報に連載されている小説に登場する、長崎の「しっぽく料理」を経験させていただいた。

秋田県町村会の行政視察一日目は、長崎県美術館で秋田県出身の外交官・須磨弥吉郎コレクション、総コレクションは500点にも及びその内から100点が展示されていた。

大半が祭事場に飾られていたもので、木製に描かれた作品の多くは、極めて管理がよく、珍しいとのことであった。

なぜ秋田に無いのか?これは外交官としての須磨弥吉郎が、日本外交の発祥地でもある長崎に寄贈したことにあるようだ。それにしても秋田にないのは残念な気もした。

常設展示場には、竹田信平のアンチモニュメントが出迎えてくれ、長崎原爆死没者追悼をするもので、声紋から、作品を描き出すと言う初めての作品に出会った。

ここでは、瀬戸内寂聴さんの企画展示があり、時間を忘れて見せていたただいた。

美術館が大変に広々と使われ、ゆったりとした雰囲気で観覧出来ることがとても嬉しかった。

次に、日本の重工業発祥の三菱重工長崎造船所の史料館を見学、岩崎弥太郎が引き継ぎ現在の造船の基礎を築いた歴史、そしてその家系としての系譜や人材の豪華さ等とともに、坂本龍馬が土佐から長崎に渡った経過などを思い起こしながら、改めて日本の開国と工業と、造船との関わりを知ることになった。

このあと、やはり開国の窓口、交易の発祥である「出島」の役割と意義を知った。

ここでもまた、日本の夜明けに関わった長崎の歴史を改めて強くした。

自然遺産が長崎だけでも8箇所もあることも歴史の地であることも物語っているのでしょう。

夜には、これまた現在秋田魁新報に連載されている小説に登場する、長崎の「しっぽく料理」を経験させていただいた。