![DSC_0486[1]](http://blog.higashinaruse.com/sennin_blog_01/wp-content/uploads/2016/05/DSC_04861.jpg) (ご挨拶をいただいた登米市藤井副市長)

(ご挨拶をいただいた登米市藤井副市長)

![DSC_0513[1]](http://blog.higashinaruse.com/sennin_blog_01/wp-content/uploads/2016/05/DSC_05131.jpg) (登米市消防防災センター)

(登米市消防防災センター)

![DSC_0499[1]](http://blog.higashinaruse.com/sennin_blog_01/wp-content/uploads/2016/05/DSC_04991.jpg) (震度6強を経験)

沢雄勝消防本部と消防署庁舎の耐震診断を受けた結果、耐震構造に多くの解決すべき課題があり、移転を含めて湯沢市において建設場所の選定を進めており、施設整備の規模やあり方などを湯沢雄勝市町村組合として視察して今後の検討にしようと、宮城県登米市の消防署、防災センター、消防本部を議会とともに研修した。

敷地面積がおよそ12000平方メートル、建物面積が約4000平方メートル、ヘリポートも併設した充実した施設でした。

内容は、地震体験施設、煙火災実験設備、耐震、免震構造などとなっており、出初め式や消防訓練大会など消防防災活動の全てをこの施設や駐車場などで開催できるようになっていた。

この施設は、平成20年に完成しており、岩手宮城内陸南部地震も経験しておりその際には1週間に及ぶ停電などもあり市の災害対策本部として実際の活動拠点でもあったとのことでしたし、3.11地震では県外からの支援消防、警察などの待機施設としても活躍したとのことでした。旧施設は昭和47年建設であり、湯沢消防署は昭和46年の建設であり参考になることになると感じた。

基本的には合併特例債を活用しての建設であったようで、湯沢雄勝もそうした対応になるのかどうなのか、検討されていることでしょう。

登米市の場合、合併によりその建設整備費は合併特例債を活用しての整備であるとのことでした。

(震度6強を経験)

沢雄勝消防本部と消防署庁舎の耐震診断を受けた結果、耐震構造に多くの解決すべき課題があり、移転を含めて湯沢市において建設場所の選定を進めており、施設整備の規模やあり方などを湯沢雄勝市町村組合として視察して今後の検討にしようと、宮城県登米市の消防署、防災センター、消防本部を議会とともに研修した。

敷地面積がおよそ12000平方メートル、建物面積が約4000平方メートル、ヘリポートも併設した充実した施設でした。

内容は、地震体験施設、煙火災実験設備、耐震、免震構造などとなっており、出初め式や消防訓練大会など消防防災活動の全てをこの施設や駐車場などで開催できるようになっていた。

この施設は、平成20年に完成しており、岩手宮城内陸南部地震も経験しておりその際には1週間に及ぶ停電などもあり市の災害対策本部として実際の活動拠点でもあったとのことでしたし、3.11地震では県外からの支援消防、警察などの待機施設としても活躍したとのことでした。旧施設は昭和47年建設であり、湯沢消防署は昭和46年の建設であり参考になることになると感じた。

基本的には合併特例債を活用しての建設であったようで、湯沢雄勝もそうした対応になるのかどうなのか、検討されていることでしょう。

登米市の場合、合併によりその建設整備費は合併特例債を活用しての整備であるとのことでした。

地元の鎮守様である、観音様のお祭りが昨日行われた。

風が強く小さな子供達には少し厳しかったようだ。

それでも3地区の親子会と青年会の納め物が今年も威勢良くおさめられた。

各家庭を回り家内安全を願う祭りの歌を歌いながら御祝儀をいただき4時間近く練り歩き、正午過ぎから午後2時近くには全て納め終わった。

村のなかでも4つの納め物があるのはこの地域だけで、これも伝統かもしれません。

神社に納めるには3回ぐらいは押し合いがあり、なかなか納められず子供たちも真剣に階段をかけあがっていました。

この後は、各家庭を回って無礼講で御馳走になって歩くすがたがありました。

この日だけは、自由に子供たちもどこの家でも遊びに行けるので、次々と走り回っていました。

我が家にも、若い人たちが入れ換わり立ち代わり来てくれ賑かであった。

地元の鎮守様である、観音様のお祭りが昨日行われた。

風が強く小さな子供達には少し厳しかったようだ。

それでも3地区の親子会と青年会の納め物が今年も威勢良くおさめられた。

各家庭を回り家内安全を願う祭りの歌を歌いながら御祝儀をいただき4時間近く練り歩き、正午過ぎから午後2時近くには全て納め終わった。

村のなかでも4つの納め物があるのはこの地域だけで、これも伝統かもしれません。

神社に納めるには3回ぐらいは押し合いがあり、なかなか納められず子供たちも真剣に階段をかけあがっていました。

この後は、各家庭を回って無礼講で御馳走になって歩くすがたがありました。

この日だけは、自由に子供たちもどこの家でも遊びに行けるので、次々と走り回っていました。

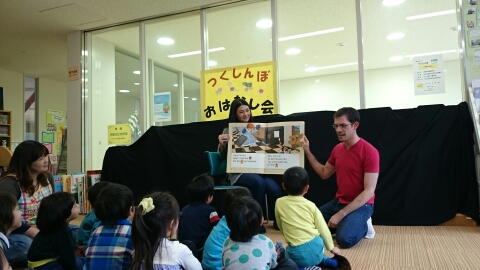

我が家にも、若い人たちが入れ換わり立ち代わり来てくれ賑かであった。  (イタン君の英語での読み聞かせ)

(イタン君の英語での読み聞かせ)

(熱心に聞き入る子供達)

読み聞かせグループ「つくしんぼ(代表・岡光)」は、定期的に土曜日に児童館で読み聞かせの活動を展開してくれている。

活動は児童館ばかりではなく小学校、中学校、老人施設など幅広い年代を対象に行ってくれている。

そのせいなのか、児童生徒の読書や読み聞かせに対する関心は高いと関係者は述べてくれている。

昨日もいろいろな工夫をしてくれているようで、子供たちもしっかりと落ち着いて聞き、集中していましたし、とても楽しそうでした。

工夫の一つには、ALTのイタン君と羽後町のALTも参加して、英語での読み聞かせをしてくれていました。

こうした形で子供の頃から「国語」での読み聞かせのほかに英語を実際に体験し、挨拶などが出来ることはこれからもとても大事な方向であると感じたところでした。

(熱心に聞き入る子供達)

読み聞かせグループ「つくしんぼ(代表・岡光)」は、定期的に土曜日に児童館で読み聞かせの活動を展開してくれている。

活動は児童館ばかりではなく小学校、中学校、老人施設など幅広い年代を対象に行ってくれている。

そのせいなのか、児童生徒の読書や読み聞かせに対する関心は高いと関係者は述べてくれている。

昨日もいろいろな工夫をしてくれているようで、子供たちもしっかりと落ち着いて聞き、集中していましたし、とても楽しそうでした。

工夫の一つには、ALTのイタン君と羽後町のALTも参加して、英語での読み聞かせをしてくれていました。

こうした形で子供の頃から「国語」での読み聞かせのほかに英語を実際に体験し、挨拶などが出来ることはこれからもとても大事な方向であると感じたところでした。  (東成瀬小学校の絵)

(東成瀬小学校の絵)

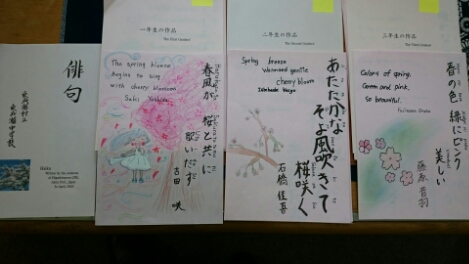

(東成瀬中学校の絵俳句、英文にしています)

昨年の8月にアメリカコロラド州デンバー市の日本館と交流を再開するために訪問したが、その交流の中で学校間の相互訪問なども具体的に進めようと話し合いをしておった。

きっかけとして昨年も絵を持参しコヨーテ小学校に届け訪問もした。この学校からも絵が届けられたが、今年も東成瀬小学校から絵を送る準備が整い役場に届けられた。

一方東成瀬中学校では、俳句を詠み絵をつけたうえ中学一年生は先生の協力で英文の俳句にしてくれました。更に中学2、3年生は俳句の英文を自らつけた作品にして準備してくれました。

これらの作品を近くデンバーの日本館を通じて、学校に届けることにしている。

今年の夏にはまだ日程は確定しておりませんが、コヨーテ小学校の絵画の教師が東成瀬村を訪問してくれることになっている。

滞在期間も一定期間はあるものと考えているところですが、具体的にこうした交流を通じて視野の広い教育、視点を変えた交流になることを期待したい。

また、この夏には、中学、高校生をデンバーに派遣すべく募集をしており現在2名の応募があるとのことです。

(東成瀬中学校の絵俳句、英文にしています)

昨年の8月にアメリカコロラド州デンバー市の日本館と交流を再開するために訪問したが、その交流の中で学校間の相互訪問なども具体的に進めようと話し合いをしておった。

きっかけとして昨年も絵を持参しコヨーテ小学校に届け訪問もした。この学校からも絵が届けられたが、今年も東成瀬小学校から絵を送る準備が整い役場に届けられた。

一方東成瀬中学校では、俳句を詠み絵をつけたうえ中学一年生は先生の協力で英文の俳句にしてくれました。更に中学2、3年生は俳句の英文を自らつけた作品にして準備してくれました。

これらの作品を近くデンバーの日本館を通じて、学校に届けることにしている。

今年の夏にはまだ日程は確定しておりませんが、コヨーテ小学校の絵画の教師が東成瀬村を訪問してくれることになっている。

滞在期間も一定期間はあるものと考えているところですが、具体的にこうした交流を通じて視野の広い教育、視点を変えた交流になることを期待したい。

また、この夏には、中学、高校生をデンバーに派遣すべく募集をしており現在2名の応募があるとのことです。