![DSC_0142[1]](http://blog.higashinaruse.com/sennin_blog_01/wp-content/uploads/2014/11/DSC_01421.jpg)

![DSC_0130[1]](http://blog.higashinaruse.com/sennin_blog_01/wp-content/uploads/2014/11/DSC_01301.jpg)

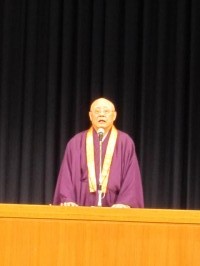

(奥羽の山並みと大空からしっかりと見ていてください)

どんな年回りなんでしょうか、どうも変で、わたくしの先輩たちの訃報が相次いでおる。

そんなに多くないわたくしたちの職場で、今年だけでも3人も亡くなった。

収入役と助役を務めていただいた先輩が亡くなり、昨日は総務課長を務めた方、昨日は私が就職してすぐの上司である方が突然に亡くなった。

これにはびっくりした。

それぞれ先輩であり、上司であったこともあり弔辞を述べさせていただいた。

日程もかなりタイトであったが、これだけは失礼することはできないと思っており、職場での思い出などをおもいおこしながら、気持ちを込めてお別れのご挨拶を述べさせてもらった。

一昨日は、平均寿命、高齢化社会と運動などについて秋田大学との連携協定に基づく事業をしたばかりであり、いささかそのタイミングについて、感ずるところがあった。

それにしても、人の一生、その人の最後、なるほどと思われる人生、どんな生き方であったのか、QOLからQOD、つまりクオリテーデット、つまり個人の充実した人生から「個人がいかに納得できる逝き方」ができるかということをつくづく感じた二日間でした。

戦後の厳しい村の行財政環境の中で、村の発展に大きな一時代を画してくださった方々が次々と亡くなり、寂しい限りである。

私自身、厳しい先輩でありましたし、半端な指導ではありませんでしたが、それなりについていき、勉強もしたつもりですし、反発もしました。

意見の衝突はしょっちゅうでありました。

それが今にして思えば、ありがたかった。

後輩の職員にもそうした厳しい指導を受けた職員も多く、これから村を背負って立つ人材がしっかりと育っておることに感謝したいと思っている。

あまりに突然の訃報に言葉もありませんでしたが、今は安らかにお眠りくださいと心から述べさせていただきます。

合掌

![DSC_0142[1]](http://blog.higashinaruse.com/sennin_blog_01/wp-content/uploads/2014/11/DSC_01421.jpg)

![DSC_0130[1]](http://blog.higashinaruse.com/sennin_blog_01/wp-content/uploads/2014/11/DSC_01301.jpg) (奥羽の山並みと大空からしっかりと見ていてください)

どんな年回りなんでしょうか、どうも変で、わたくしの先輩たちの訃報が相次いでおる。

そんなに多くないわたくしたちの職場で、今年だけでも3人も亡くなった。

収入役と助役を務めていただいた先輩が亡くなり、昨日は総務課長を務めた方、昨日は私が就職してすぐの上司である方が突然に亡くなった。

これにはびっくりした。

それぞれ先輩であり、上司であったこともあり弔辞を述べさせていただいた。

日程もかなりタイトであったが、これだけは失礼することはできないと思っており、職場での思い出などをおもいおこしながら、気持ちを込めてお別れのご挨拶を述べさせてもらった。

一昨日は、平均寿命、高齢化社会と運動などについて秋田大学との連携協定に基づく事業をしたばかりであり、いささかそのタイミングについて、感ずるところがあった。

それにしても、人の一生、その人の最後、なるほどと思われる人生、どんな生き方であったのか、QOLからQOD、つまりクオリテーデット、つまり個人の充実した人生から「個人がいかに納得できる逝き方」ができるかということをつくづく感じた二日間でした。

戦後の厳しい村の行財政環境の中で、村の発展に大きな一時代を画してくださった方々が次々と亡くなり、寂しい限りである。

私自身、厳しい先輩でありましたし、半端な指導ではありませんでしたが、それなりについていき、勉強もしたつもりですし、反発もしました。

意見の衝突はしょっちゅうでありました。

それが今にして思えば、ありがたかった。

後輩の職員にもそうした厳しい指導を受けた職員も多く、これから村を背負って立つ人材がしっかりと育っておることに感謝したいと思っている。

あまりに突然の訃報に言葉もありませんでしたが、今は安らかにお眠りくださいと心から述べさせていただきます。

合掌

(奥羽の山並みと大空からしっかりと見ていてください)

どんな年回りなんでしょうか、どうも変で、わたくしの先輩たちの訃報が相次いでおる。

そんなに多くないわたくしたちの職場で、今年だけでも3人も亡くなった。

収入役と助役を務めていただいた先輩が亡くなり、昨日は総務課長を務めた方、昨日は私が就職してすぐの上司である方が突然に亡くなった。

これにはびっくりした。

それぞれ先輩であり、上司であったこともあり弔辞を述べさせていただいた。

日程もかなりタイトであったが、これだけは失礼することはできないと思っており、職場での思い出などをおもいおこしながら、気持ちを込めてお別れのご挨拶を述べさせてもらった。

一昨日は、平均寿命、高齢化社会と運動などについて秋田大学との連携協定に基づく事業をしたばかりであり、いささかそのタイミングについて、感ずるところがあった。

それにしても、人の一生、その人の最後、なるほどと思われる人生、どんな生き方であったのか、QOLからQOD、つまりクオリテーデット、つまり個人の充実した人生から「個人がいかに納得できる逝き方」ができるかということをつくづく感じた二日間でした。

戦後の厳しい村の行財政環境の中で、村の発展に大きな一時代を画してくださった方々が次々と亡くなり、寂しい限りである。

私自身、厳しい先輩でありましたし、半端な指導ではありませんでしたが、それなりについていき、勉強もしたつもりですし、反発もしました。

意見の衝突はしょっちゅうでありました。

それが今にして思えば、ありがたかった。

後輩の職員にもそうした厳しい指導を受けた職員も多く、これから村を背負って立つ人材がしっかりと育っておることに感謝したいと思っている。

あまりに突然の訃報に言葉もありませんでしたが、今は安らかにお眠りくださいと心から述べさせていただきます。

合掌 ![DSC_0144[1]](http://blog.higashinaruse.com/sennin_blog_01/wp-content/uploads/2014/11/DSC_01441.jpg)

![DSC_0148[1]](http://blog.higashinaruse.com/sennin_blog_01/wp-content/uploads/2014/11/DSC_01481.jpg) (伊藤医学部長

(伊藤医学部長![DSC_0145[1]](http://blog.higashinaruse.com/sennin_blog_01/wp-content/uploads/2014/11/DSC_01451.jpg) (中村教授

(中村教授![DSC_0146[1]](http://blog.higashinaruse.com/sennin_blog_01/wp-content/uploads/2014/11/DSC_01461.jpg) (佐々木准教授

(佐々木准教授![DSC_0152[1]](http://blog.higashinaruse.com/sennin_blog_01/wp-content/uploads/2014/11/DSC_01521.jpg) (質問する高校生

(質問する高校生![DSC_0150[1]](http://blog.higashinaruse.com/sennin_blog_01/wp-content/uploads/2014/11/DSC_01501.jpg) (参加者の皆さん

(参加者の皆さん![DSC_0151[1]](http://blog.higashinaruse.com/sennin_blog_01/wp-content/uploads/2014/11/DSC_01511.jpg)